AIGC是什么?全网最新最权威解答!

AIGC(人工智能生成内容,Artificial Intelligence Generated Content)是当前人工智能领域最具颠覆性的技术范式之一,其核心本质是通过大规模预训练模型(如 GPT-5、Gemini 2.5 Pro)实现多模态内容的自主生成与创新。截至 2025 年,AIGC 已从早期的文本 / 图像生成工具进化为覆盖全模态、全行业、全流程的智能生产系统,其技术架构、应用场景与社会影响均发生了质的飞跃。以下从技术本质、核心能力、行业落地、伦理挑战及未来趋势五个维度展开深度解析:

- 千亿参数基座模型:以 GPT-5(2025 年 8 月发布)为代表,其参数量突破10 万亿级,支持100 万 Token 长上下文理解(约 30 万字),可同时处理文本、图像、视频、代码等 12 种模态数据。

- 多模态统一建模:采用跨模态注意力机制(如 GPT-4V 的视觉 – 语言对齐),实现 “输入文本生成视频 + 语音解说” 的端到端创作。例如,OpenAI 的 Sora 模型能根据 “夕阳下的海边城堡” 文本描述,生成带光影特效的 4K 短视频。

- 动态推理框架:引入递归式数据生成机制(如 GPT-5 的 “模型教模型” 训练法),通过旧模型生成高质量合成数据,持续优化推理准确性,使医疗诊断错误率降低 45%。

- 边缘计算 + 生成式 AI:在工业场景中,边缘节点可实时处理传感器数据(如汽车焊装车间的 2000 + 振动传感器),通过轻量化模型(如 DistilGPT)生成设备健康度评分,提前 72 小时预警轴承磨损。

- 区块链 + 版权管理:通过哈希值绑定 + 智能合约,实现 AI 生成内容的 “数字出生证明”。例如,蚂蚁链平台日均保护作品超千万,确权成本降低 95%。

- RAG(检索增强生成):结合外部知识库(如企业文档、法律条文),生成符合行业规范的内容。华西医院医疗大模型通过 RAG 技术,将肺结节诊断准确率提升至 97%。

- 文本生成:GPT-5 可生成专业级学术论文(如《自然》期刊水准)、法律文书(如专利申请书),并支持多语言风格迁移(如将中文商业报告自动转换为英文新闻稿)。

- 图像生成:Stable Diffusion 3.0 支持1024×1024 分辨率和动态光影渲染,可生成带透视效果的建筑设计图,设计师修改效率提升 80%。

- 视频生成:Sora 模型实现秒级电影级视频片段生成,支持镜头切换、光影特效(如雨雪天气模拟),已被用于自媒体短视频批量生产。

- 3D 内容生成:Kaiber 3D 可根据 2D 草图生成可交互的 3D 模型,在游戏开发中,场景搭建时间从 2 周缩短至 2 小时。

- 医疗领域:

- 腾讯觅影通过病理切片 + 基因数据联合分析,将肿瘤筛查准确率提升至 97%。

- 华西医院医疗大模型可生成个性化治疗方案,结合患者基因特征推荐最优药物组合。

- 金融领域:

- AI Agent 将信贷尽调时间从数月压缩至 2 小时,风险预警时效提升 80%。

- 华为盘古金融大模型通过市场情绪分析 + 历史交易数据,生成量化投资策略,年化收益提升 15%。

- 工业领域:

- 边缘 AI 系统实时分析产线数据,生成焊接温度曲线优化方案,焊点不良率从 0.8% 降至 0.15%。

- 风电设备预测性维护系统通过生成 “虚拟故障样本”,运维成本降低 35%。

- 媒体出版:新华社 “AI 编辑” 日均生成 400 篇新闻快讯,占总发稿量的 40%,并支持多平台分发格式自动转换(如将文字新闻转为短视频脚本)。

- 广告营销:MidJourney 6.0 可生成动态广告素材(如带交互按钮的电商海报),点击率提升 30%。

- 影视制作:Netflix 采用 AI 生成虚拟演员(如表情、动作可定制的数字人),节省 30% 的拍摄成本。

- 教育领域:

- 腾讯青少年 AIGC 创作工坊支持多模态作业生成(如数学题配图 + 语音讲解),覆盖全国 2 万所学校。

- 智谱清言教育大模型可生成个性化学习路径,学生知识吸收率提升 50%。

- 法律领域:

- 北大法宝法律大模型通过法条解析 + 案例推理,生成法律意见书,律师工作效率提升 60%。

- 欧盟 AI 法案要求 AI 生成内容必须包含显式 / 隐式标识,推动内容可追溯性。

- 能源领域:

- 柴达木绿色微电网算力中心结合光伏数据 + 负荷预测,生成电力调度方案,绿电利用率提升 25%。

- 深度伪造:AI 生成的虚假视频(如政治人物 “讲话”)在社交媒体传播,2024 年公安部处理相关案件 47 起。

- 信息茧房:个性化推荐算法加剧偏见,如某教育平台 AI 生成的习题过度聚焦特定题型,导致学生知识结构失衡。

解决方案: - 欧盟《人工智能法案》要求高风险 AI 系统必须公开训练数据来源。

- 今日头条采用AI 模型识别虚假内容,2024 年拦截不实信息超 500 万条。

- 版权归属模糊:AI 生成的画作《太空歌剧院》被美国版权局拒绝登记,引发艺术家集体抗议。

- 就业替代风险:翻译、客服等基础岗位需求下降 20%,但催生 “提示词工程师”“AI 伦理顾问” 等新职业。

解决方案: - 中国《人工智能生成合成内容标识办法》(2025 年 9 月施行)要求 AI 生成内容必须标注。

- 蚂蚁链平台通过 NFT 确权,创作者可获得每次内容转售收益的 15%。

- 生物安全:AI 生成的病毒序列可能被用于恶意攻击,OpenAI 通过红队演练 + 多层级审核,将高风险内容输出概率降至 0.01%。

- 认知操控:个性化推荐算法可能强化用户偏见,如某健康类 APP 生成的内容过度强调特定疗法,误导用户选择。

解决方案: - 谷歌 Gemini 2.5 Pro 引入安全补全机制,对敏感问题提供 “部分答案 + 替代方案”。

- 欧盟要求 AI 系统必须通过可解释性评估,如医疗模型需可视化推理过程。

- 具身智能:AIGC 与机器人结合,实现物理世界交互。如特斯拉 Optimus 机器人可根据环境生成动作序列,完成物品分拣任务。

- 自主进化系统:GPT-5 的 “递归式训练” 已初现模型自我优化能力,未来可能实现无需人类干预的持续升级。

- 量子计算融合:量子 – 经典混合模型(如 IBM 的 Q20)可将生成速度提升 100 倍,适用于药物分子设计等高复杂度场景。

- 低代码 / 无代码平台:如 OutSystems 集成 AIGC,非技术人员可通过自然语言生成完整应用程序,开发周期缩短 70%。

- AI 即服务(AIGCaaS):微软 Azure AI 平台提供按需调用的生成能力,企业按 Token 付费,无需自建算力基础设施。

- 开源生态繁荣:Meta 开源的 Llama 3 支持千亿参数模型微调,中小企业可基于此开发垂直领域应用。

- 教育范式转型:腾讯青少年 AIGC 创作工坊支持跨学科项目式学习,学生可通过生成 3D 模型理解物理原理,知识留存率提升 40%。

- 创作民主化:非专业用户通过手机 APP 即可生成高质量内容,2025 年抖音 “AI 绘画” 标签播放量达 484.9 亿次。

- 全球治理协作:欧盟、美国、中国正推动AI 伦理标准互认,如联合制定生成内容标识的统一规范。

AIGC 已从 “辅助工具” 进化为重构人类生产力的核心引擎,其技术突破(如 GPT-5 的博士级推理)、行业渗透(如医疗 / 金融的决策支持)与社会影响(如版权革命)均标志着人类进入 “智能生成时代”。未来,AIGC 将与量子计算、机器人学、脑机接口等技术深度融合,推动人类从 “知识生产者” 向 “创意设计者” 跃迁。与此同时,需建立技术 – 伦理 – 法律三位一体的治理体系,确保 AIGC 在可控范围内造福人类社会。

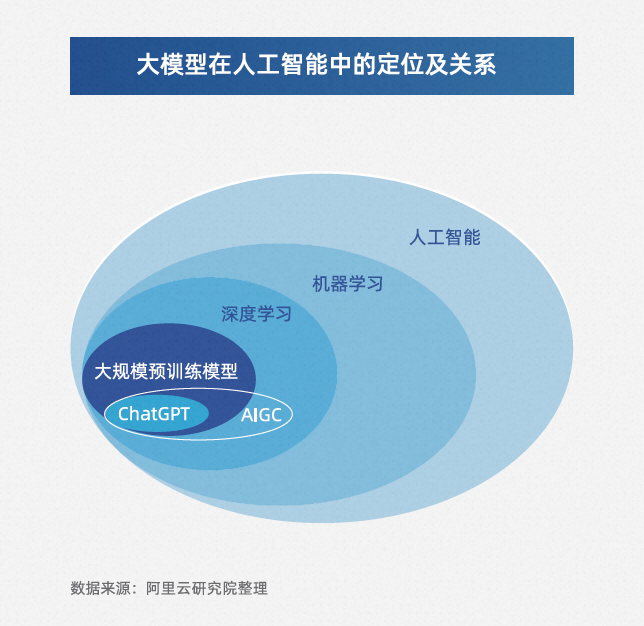

理解大模型(Large Model) 在人工智能(AI)中的定位及关系

要理解大模型(Large Model) 在人工智能(AI)中的定位及关系,需先明确其核心属性 —— 它并非人工智能的 “全部”,而是人工智能发展到 “通用化、规模化” 阶段的核心技术载体与能力枢纽,是连接 AI 基础研究、技术突破与产业应用的关键桥梁。以下从 “定位” 和 “核心关系” 两大维度,结合技术演进逻辑与实际应用场景展开详细解析。

一、大模型在人工智能中的核心定位

人工智能(AI)的终极目标是构建 “能像人类一样感知、思考、决策的智能系统”,而大模型是当前阶段实现这一目标的最关键技术路径与能力基座,其定位可概括为四大核心角色:

1. 现代 AI 的 “基础设施级技术基座”

大模型是 AI 从 “碎片化技术” 走向 “规模化能力” 的核心载体,如同电力系统中的 “发电站”—— 为各类 AI 应用提供统一的、可复用的智能能力,而非针对单一任务的 “小工具”。

- 传统 AI 技术(如早期的决策树、SVM、小参数神经网络)多为 “任务专用型”:解决 “垃圾邮件分类” 需单独训练一个模型,解决 “图像识别” 需另一个模型,模型间无法复用能力;

- 大模型通过千亿级甚至万亿级参数、全网级海量数据训练,具备了 “泛化能力”—— 无需针对每个任务重新训练,仅通过 “提示词(Prompt)” 或少量 “微调数据”,就能适配翻译、写作、代码生成、图像理解、逻辑推理等数十种任务,成为支撑各类 AI 应用的 “通用智能底座”。例如:OpenAI 的 GPT-4、谷歌的 Gemini、百度的文心一言等基础大模型,可作为 “智能引擎” 嵌入对话机器人、内容生成、企业办公等场景,无需每个场景单独开发底层模型。

2. AI 能力从 “专用化” 到 “通用化” 的跃迁核心

大模型是 AI 突破 “任务边界” 的关键 —— 它标志着 AI 从 “弱人工智能(Narrow AI,仅解决特定领域问题)” 向 “通用人工智能(AGI,具备跨领域通用认知能力)” 迈出了实质性一步。

- 核心特征是 “涌现能力(Emergent Abilities)”:当模型参数规模、训练数据量达到临界值后,会 “自发” 形成训练中未明确教授的能力(如逻辑推理、数学计算、多语言理解)。例如:GPT-3(1750 亿参数)首次展现出 “零样本 / 少样本学习” 能力,无需标注数据即可完成新任务;GPT-4 则能理解复杂图文结合的问题(如解析图表并推导结论),接近人类的跨模态认知逻辑。

- 这一跃迁的本质:大模型通过大规模数据学习了 “世界的底层规律”(如语言逻辑、视觉特征、因果关联),而非单一任务的 “规则”,因此能应对更复杂、更开放的场景。

3. 多模态 AI 的 “统一融合载体”

早期 AI 的技术分支是割裂的:自然语言处理(NLP)专注文本,计算机视觉(CV)专注图像,语音识别专注音频。而大模型通过 “多模态训练”,实现了不同 AI 分支的能力融合,成为 “全感知智能” 的核心载体。

- 技术逻辑:多模态大模型(如 GPT-4V、Gemini Pro)通过统一的 Transformer 架构,将文本、图像、音频、视频等不同类型的数据转化为 “统一的特征向量”,实现 “跨模态理解与生成”—— 例如:输入一张 “猫抓老鼠” 的图片,模型既能生成描述文本,也能生成对应的语音解说,甚至能基于图片创作一段动画脚本。

- 这一定位的意义:打破了 AI 的 “感官壁垒”,使其更接近人类 “通过多种感官接收信息、综合判断” 的认知模式,为更复杂的 AI 应用(如智能机器人、元宇宙交互)奠定基础。

4. 连接 AI 基础研究与产业应用的 “中间枢纽”

大模型分为 “基础大模型(Foundation Model)” 和 “行业大模型(Domain-Specific Model)”,前者负责 “沉淀通用智能能力”,后者负责 “适配具体行业需求”,形成了 AI 技术落地的 “分层协作体系”:

- 基础大模型:由科技巨头(如 OpenAI、谷歌、华为)投入巨额资源训练,具备通用能力(如语言理解、逻辑推理),但不直接适配某一行业;

- 行业大模型:基于基础大模型,通过 “行业数据微调” 或 “插件扩展”,适配医疗、法律、制造等特定领域(如 “华西医院医疗大模型” 通过医疗影像数据微调,可辅助诊断肺结节;“北大法宝法律大模型” 通过法条与案例数据微调,可生成法律文书)。

- 定位价值:解决了传统 AI“落地成本高、复用性差” 的问题 —— 企业无需从零开发模型,只需基于基础大模型做 “定制化适配”,大幅降低了 AI 的产业应用门槛。

二、大模型与人工智能领域核心概念的关系

大模型并非孤立存在,它与 AI 的技术分支、应用场景、终极目标存在明确的逻辑关联,可通过以下 “关系矩阵” 清晰理解:

三、总结:大模型在 AI 生态中的 “枢纽角色”

如果将人工智能生态比作 “一座城市”:

- AI 的终极目标(如 AGI)是 “城市的终极规划蓝图”;

- 深度学习、强化学习等技术是 “城市的建筑材料与施工方法”;

- 大模型则是 “城市的核心交通枢纽(如高铁站、机场)”—— 它连接了 “基础技术研发(城市的产业园区)” 与 “各类应用场景(城市的居民区、商业区)”,通过自身的 “规模化、通用化能力”,让 AI 技术的 “人流(能力)” 和 “物流(数据)” 高效流动,推动整个 AI 生态从 “碎片化” 走向 “一体化”。

同时需明确:大模型并非 AI 的 “终点”,而是 “关键驿站”—— 未来它将与机器人学、脑科学、量子计算等技术融合,逐步向更高级的智能形态演进。

津公网安备12011002023007号

津公网安备12011002023007号